普及するグラスレス3D ドコモが考える「スマートフォンならではの可能性」:ファインテック・ジャパン

映画「アバター」の公開で一気に市民権を得た3Dコンテンツ。3D対応の劇場が全国で増えており、劇場公開される作品の中でも、アクションやファンタジーなどの大作系映画の多くが3D映画として封切られている。

映画が3Dになったことで、立体視が可能な3DテレビやBluray/DVDタイトル、自分でオリジナルの3D作品を撮影できるデジタルカメラやデジタルビデオカメラも登場した。PCやゲームの世界でも3D化が進み、専用メガネをかけずに裸眼で立体視が可能な「ニンテンドー3DS」の発売は記憶に新しいところだ。

ファインテック・ジャパン2011(4月13日〜15日)で開催された専門技術セミナー「多様化する3D 課題と応用市場」では、NTTドコモ 先進技術研究所 主幹研究員・グループリーダの堀越力氏が「スマートフォンなど次世代モバイル向け3Dディスプレイの可能性」と題し、モバイル機器ならではの立体視に関する現状と今後の展望について講演を行った。

大きさで変わる3Dディスプレイの役割

堀越氏は「2009年が3D映画元年、2010年が3Dテレビ元年と言われ、3Dの映像コンテンツが普及しつつある。これらをモバイル端末でも見たいというニーズが高まっている一方、ニンテンドー3DSのように3Dゲームを楽しむという市場も登場した。コンテンツ(映像)の普及と3Dゲームのニーズが高まる中で、今後はスマートフォンなどモバイル機器の3Dディスプレイのあり方が重要だ」と話す。

その前提になるのが、「大きな3Dディスプレイと小さな3Dディスプレイは、本来違うものであるべき」(堀越氏)という考え方だ。大型の3Dディスプレイは、複数の人数で見るために映画館やリビングへ設置される。ユーザーの視点が動くことは少なく、1つの光景を見るという使い方だ。設置場所が決まっているので、専用メガネの提供も難しくはない。こうした大型の3Dディスプレイでは臨場感や没入感を提供するが、小型化したディスプレイでは同じような効果を生むことができない。

そこでドコモでは、「小型の3Dディスプレイが提供すべきなのは、そこにないものをあるように見せる実在感の再現」(堀越氏)と提案する。モバイル機器は複数ではなく個人で見るうえ、手のひらサイズのため、ディスプレイに表示した3D映像を実際に持って触れるかのように見せられるからだ。また、モバイル機器だけで専用メガネを使うことは難しく、グラスレスの裸眼立体視が最低条件になる。

その具体例の1つが、ドコモがCEATEC JAPAN 2010に出展した「携帯型多視点裸眼3Dディスプレイ」や「触る3D」だ。いずれも表示する物をさまざまな確度から見ることができ、触る3Dでは立体映像の一部分をペンで触ろうとすると、ペンが弾かれるという“触覚”も再現した。

これらはすぐに商品化されるアイデアと技術ではないが、ただ小さなディスプレイに3Dコンテンツを表示するのとは一線を画す、モバイル機器ならでは付加価値になる可能性が高い。

実は古くからある“3Dケータイ” 今後の課題は?

携帯電話の3D対応では、2010年秋に発表されたシャープ製のAndroidスマートフォン「LYNX 3D SH-03C」(ドコモ向け)や「GALAPAGOS 003SH」「GALAPAGOS 005SH」(ソフトバンクモバイル向け)がタッチパネル対応の3Dディスプレイを搭載して話題となった。

それ以前にも、KDDIが2009年春モデルとして発売した日立製作所製(当時)「Woooケータイ H001」が、3.1インチのフルワイドVGA(480×854ピクセル)表示の3D液晶を搭載した。国内だけでさらにさかのぼれば、2002年発売の「SH251iS」や2003年発売の「SH505i」などがあるが、3Dの本格普及には至らなかった。

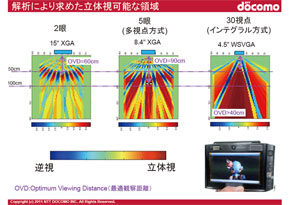

堀越氏はその理由について、「3Dコンテンツの不足や、3D表示した際の解像度が低いといった理由もあるが、立体に見える領域が狭いという問題が大きかった。3Dディスプレイの特性をよく知らないユーザーには立体に見えない、あるいはぼけて見えるものと認識されてしまった。3Dに見える領域を広げないと、モバイル機器での3D利用は普及しないだろう」と話す。

携帯電話やスマートフォンのディスプレイは、ボディサイズによる制約があり、また縦横の表示切り替えも考慮する必要がある。さらにメール、カメラ、ゲーム、ワンセグなどたくさんの機能を搭載していて、解像度などの条件がそれぞれ異なるのも特徴だ。当然、2Dと3D表示の切り替えも必要になる。これらの要求に応えるのは2視点のパララックスバリア(視差バリア)方式しかなく、視域が狭いもののこれまでのモバイル機器のグラスレス3Dでは広く使われていた。

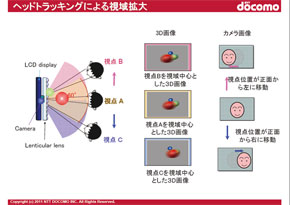

視域を広げるには視点を増やす必要があるが、視点の数が増えるとその分だけディスプレイの解像度が下がってしまう。より広い範囲で立体視が可能なレンチキュラー方式やインテグラルイメージング方式などが登場したが、パネル本来の解像度よりも表示する解像度が下がる問題は解決していない。そこでドコモは、ユーザーの目の位置(頭の位置)を追跡し、その方向にだけ3D映像を描画するヘッドトラッキング技術との組み合わせを研究している。

「ヘッドトラッキングは、ユーザーが1人というモバイル機器ならではの使い方。頭を動かすことでいろいろな角度から立体視できるため“実在感の再現”が可能になる」(堀越氏)

3D変換の処理分散にLTEを活用

3Dディスプレイが進化しても搭載する端末が増えなければ、3Dコンテンツの普及は望めない。しかし、市場では今後も2Dディスプレイの機器が主流であり続けるのは間違いない。矛盾するようだが、3Dの普及には2Dディスプレイでも楽しめる3Dコンテンツの提供が必要になる。

ドコモでは、ステレオ写真を立体視向けに変換する「撮る3D」という技術をCEATEC JAPAN 2010に出展した。これは2Dから3Dへの変換技術だけでなく、2D環境で3Dを楽しむための技術でもあるという。撮る3Dは、2つのカメラから撮影した画像から奥行きを検出し、立体に見えるよう補間画像を生成する技術。再生するディスプレイが3D対応ならばそのまま立体視できるが、たとえ表示するのが2Dディスプレイでも、擬似的に立体感を表現できる。

CEATEC JAPAN 2010ではXperiaの加速度センサーを使い、端末の傾きを検知して補間画像を表示し奥行きを再現していた。このほかにも、インカメラを使ったヘッドトラッキングを使えば、視点に合わせた擬似的な3D表示が可能になる。

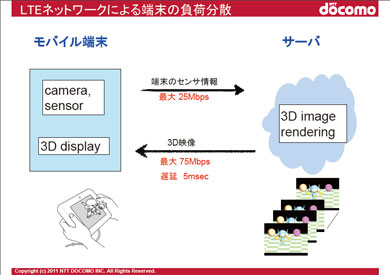

2Dから3Dへの変換には高い処理スペックが必要なうえ、補間画像が膨大になればそれを保存する領域も必要になる。そこで堀越氏は「通信速度が高速で遅延の少ないLTEの活用が見込める」と話す。端末のカメラで撮影した画像を3D変換サーバに送信し、生成された補間画像を端末にダウンロードすれば、端末の処理速度が低くても擬似的な3Dコンテンツを楽しめるというわけだ。将来的には、カメラや加速度センサーの入力情報をほぼリアルタイムに処理してダウンロードし、擬似的な3Dを楽しむことも不可能ではない。

「端末自体の処理速度向上も見込めるが、LTEを活用すれば、より確実に負荷を分散でき、実質的な処理速度を上げられる。それだけ、より多くの2D端末でも3Dコンテンツを楽しめるようになるだろう」(堀越氏)

関連記事

ドコモ スマートフォン:おサイフケータイにも対応、3D液晶搭載のAndroid端末「LYNX 3D SH-03C」

ドコモ スマートフォン:おサイフケータイにも対応、3D液晶搭載のAndroid端末「LYNX 3D SH-03C」

シャープがドコモ向けに投入するAndroidスマートフォン「LYNX 3D SH-03C」は、3D液晶を搭載しており、新感覚の3Dコンテンツや3D撮影を楽しめる。おサイフケータイやワンセグなど日本向けのサービスにも対応している。 CEATEC JAPAN 2010:3D写真を変換、飛び出す映像に“触れる”体験も――ドコモの3D技術

CEATEC JAPAN 2010:3D写真を変換、飛び出す映像に“触れる”体験も――ドコモの3D技術

3D写真をさまざまなディスプレイに合わせて変換する技術「撮る3D」と、映像に触れているかのような感覚を得られる「触る3D」が、ドコモブースで公開されている。 ワイヤレスジャパン2010:“広範囲”で見られるドコモの多視点裸眼3Dディスプレイ――課題は高精細化

ワイヤレスジャパン2010:“広範囲”で見られるドコモの多視点裸眼3Dディスプレイ――課題は高精細化

「50分待ち」の案内が出るほど盛況していたのが、ドコモが参考出展していた「携帯型多視点裸眼3Dディスプレイ」。既存の裸眼3Dディスプレイよりも広範囲で見られるのが強みだ。 より高精細、高輝度に――シャープがタッチパネル対応3D液晶を発表

より高精細、高輝度に――シャープがタッチパネル対応3D液晶を発表

シャープがモバイル機器向けに新開発した、タッチパネル対応の3D液晶を発表。左右の目に異なる光を届ける「視差バリア」を採用し、2Dと3D表示を切り替えられるのが特長だ。同社がこれまで開発した3D液晶から進化したポイントとは――。 タッチパネル対応の3D液晶、シャープが開発

タッチパネル対応の3D液晶、シャープが開発

シャープがタッチパネル対応の3D液晶ディスプレイを開発。3.4インチ/480×854ピクセル表示対応で「モバイル機器に最適」という。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 「改正NTT法」が国会で成立 KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルが「強い懸念」表明 (2024年04月17日)

- 「ポケモンGO」でアバターの髪形や体形を変更可能に 早速試してみた率直な感想 (2024年04月18日)

- 「楽天ペイ」「楽天ポイントカード」「楽天Edy」アプリを統合 “史上最大級のキャンペーン”も実施 (2024年04月18日)

- 最新のXperia発表か ソニーが「Xperia SPECIAL EVENT 2024」を5月17日に開催 (2024年04月17日)

- 新たな縦折りスマホがDOOGEEから登場 タフネスの次は折りたたみだ (2024年04月18日)

- 通話翻訳や文字起こしの「Galaxy AI」、2年前のスマホ「Galaxy S22」「Galaxy Z Flip4/Z Fold4」にも搭載 One UI 6.1へのアップデートで (2024年04月18日)

- Suicaグリーン券の購入方法 切符と比べてお得?:モバイルSuica活用術 (2024年04月18日)

- Back Marketの「リファービッシュ製品」が中古と違うワケ 売れ筋はiPhone 13、バッテリー“100%保証”の計画も (2024年04月17日)

- 楽天モバイル、関東地方の5Gエリアを2024年内に最大1.6倍拡大へ 衛星通信の干渉条件緩和により (2024年04月18日)

- 縦折りスマートフォン6機種のスペックを比較する サイズ/カメラ/価格の違いは? (2024年04月17日)

NTTドコモ 先進技術研究所 主幹研究員・グループリーダの堀越力氏

NTTドコモ 先進技術研究所 主幹研究員・グループリーダの堀越力氏