ファースト・プレゼント〜ペンの物語 <4>:小説(1/2 ページ)

僕はようやく、なぜ僕が開発課長なのかを聞くことができた。今回、開発するソフトウェアは、将来、PCの主流になるだろうと言われているペン・コンピューティングシステムである“タブレットPC”向けのソフトウェア。単に手書き入力だけではなく、いろいろな手書き文字が認識できるようにさまざまな言語の手書き情報をインプットし、手書きの書き味をソフトウェア上に再現するという。

ソフトウェア事業部のミーティングを行っている会議室に入ると海外から赴任したばかりで事業部長に着任したという男性が流暢な日本語を使って、挨拶を始めたところだった。さりげなく空いている席に着いて、他の社員の中に混じって彼の話を聞いた。名前も見た目も日本人の彼は、生まれも育ちもカリフォルニアだそうで、日本に長期にわたって滞在するのははじめてなんだそうだ。年は僕より五つ六つ上、といったところだろうか? 三十ちょっとすぎにしては、見た目も若くいかにもできそうなカンジ。嫌いではないけど、ちょっと引くかもなぁ。考え方も違うかもしれないし、うまく一緒に仕事ができるんだろうか。それにしても日本語ができる人でよかった、などと考え巡らせてていると、僕の入ってきたところとは別のドアが開いた。

そこから振り袖姿の女性が会議室に入ってきた。僕は一瞬、目を疑った。彼女だった。ほんの数分前にスーツで駆け回っていた彼女がいきなり着物姿で現れたのだ。他にも女子社員の多くは振り袖姿だったが、彼女の着物姿は異彩を放っていた。着物は落ち着いた柄ながら、女性らしい華やかさも忘れていない趣味のいいものだった。 僕の家はふつうの会社員の家だが、父親の実家が書道道具などを扱う古い文房具屋を営み、母方の祖母が花道の教室をやっているという関係から、父も母もなにかあらたまったことがあると着物で出かけるという家庭だった。もっとも日曜日の夕方にやっている古典的なアニメの世界のように親が四六時中、着物や割烹着でいるわけではないけれど、それなりに日本文化のよいところをそこここに残した家に育ったのは間違いない。

だからというわけではないが、彼女の着物がふつうの会社員においそれと購入できるような代物ではないことぐらいすぐに分かった。それ以上に驚いたのは、どれだけ着慣れていても着物に着替える時間がどのぐらいかかるかを感覚的に知っている僕にとって、あり得ないと思わせるのに十分な早さで着替えてきたことだった。僕は正直混乱していた。

事業部長のケンジ・ヤノベは本社から連れてきたという彼女を紹介した。

「彼女はミス・ユウカ・タシマ。本社では僕の仕事をサポートをしてもらっていましたが、今回、このプロジェクトを日本で進めるにあたって、ソフトウェアの開発をお手伝いしてもらうためにきてもらいました。まだ、大学を出たばかりですが、コンピュータのエキスパートとして大変有能な女性なので僕も期待しています」

そして、彼女はこうあいさつした。

「いま部長は私をタシマ・ユウカと紹介してくださいましたが、そちらにいらっしゃる開発課長の田嶋さんの奥さんではありません。正確にはオダシマ・ユウカと申します」

そう言いながら、ホワイトボードに“小田島結夏”と書いた。バツの悪そうにしている僕のところに視線が集まるとちょっと間をおいて笑いが起こり、一気に場が和んだ。

ミーティングはほどなく終わり、例年通りに社内は新年会場へとかわった。スーツ姿のおじさんと晴れ着姿の若い女性たちがお酒を飲んでいる図は、日本人にとっては見慣れている風景かもしれないが、海外から着任したばかりの部長はどうだろう、と思っていると、反対にヤノベ部長の方から声をかけてきた。部長はこういう習慣も含めて、日本の習慣にどんどん慣れたい。“日本式”をもっと知りたいと言った。そして、僕はようやく、なぜ僕が開発課長なのかを聞くことができた。

今回、開発するソフトウェアは、将来、PCの主流になるだろうと言われているペン・コンピューティングシステムである“タブレットPC”向けのソフトウェアで、手書き入力に重点を置いた統合ソフトだという。単に手書き入力だけではなく、いろいろな手書き文字が認識できるようにさまざまな言語の手書き情報をインプットし、手書きの書き味をソフトウェア上に再現するため、各国の手書きのエキスパートを使って、出力できる文字を作り込もうとしているというのだ。

欧米ではすでに、いわゆるカリグラフィやタイポグラフィのプロフェッショナルが日々、入力作業に追われているという。中国語については香港に、ハングルについてはソウルに設立した事業部がそれぞれ作業をはじめることになっていたが、同じ東洋でも日本語は異なるという事で、日本語も独自に開発を進めることになったという。そこで、最初はカリフォルニアではよく知られている日本から布教のためにやってきて長年暮らしている“ゼン・マスター”(つまり禅寺の僧侶だ)に協力を依頼していたのだが、最近、悩まされているという神経痛のために彼の協力を得ることができなくなったのだそうだ。

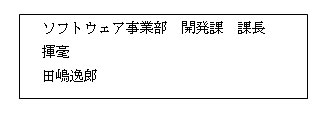

そこで、白羽の矢がたったのが僕だった。このことはそれほど驚くことでもなかった。営業の仕事もロクにできない僕が求められるとすれば、そうした特殊な技能ぐらいだろうと思っていたからだ。それでも用意されていた僕の新しい肩書きは今の僕からすれば得難いものだということを素直に喜ぶべきだろう、と思った。名刺には

とあった。揮毫とは“ふでを揮(ふる)う ”という意味があり、書画を書く事を表す。百貨店などのサービスの世界では、贈答品などののし紙に筆書きで代筆する仕事をこう呼ぶこともある。僕の仕事はどちらかと言えば、後者に近いだろう。毎日、さまざまなタイプの筆を使って、さまざまな文字を書く。それが僕の明日からの仕事だったのだが、驚いたことにそれとは別にこれまで通り、営業の仕事は続けろ、というのが会社からの辞令だった。僕の毎日は急に忙しい日々に変わりつつあった。

仕事始めの日は新年会もはやばやと切り上げ、いつもの店に行くのを楽しみにしていた。年末ぎりぎりまで営業した後、正月は海外に波乗りに行くのを楽しみにしているマスターの祐さんが今日、帰ってくることになっていた。

会社から出て、足早に駅に向かう僕をうしろから呼び止める声が聞こえた。振り返って見てみると彼女だ。ユウカだった。すでに着物は着ていなかった。駆け寄ってくる彼女は、朝のパンツスーツとも違って、もう少しラフな白いジャケットを着ていた。僕が“おまえは怪人二十面相か?”と心の中でツっこみつつ、着物の事をたずねようとするとそれを遮るように

「田嶋課長。もう帰ちゃうんですか?」

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

(以下、写真:チバヒデトシ、モデル:Chiro)

(以下、写真:チバヒデトシ、モデル:Chiro)