Nehalemの性能に期待していいのか:元麻布春男のWatchTower(1/3 ページ)

「アーキテクチャ」と「マイクロアーキテクチャ」という言葉がある。ともすれば、同じ意味で使ったりもするこの2つの用語だが、インテルによると“x86”や“IA-64”といった「命令セットレベルの違い」がアーキテクチャで、特定のアーキテクチャを「どう実装するか」(命令セットのインプリメンテーションだけでなく回路設計やレイアウト、インタフェースなども含む)を“マイクロアーキテクチャ”と呼ぶ。要するに「x86」というアーキテクチャ向けの“マイクロ”アーキテクチャとして「NetBurst」や「Core」がある、という定義だ。

アーキテクチャであるx86は、1978年に登場した8086以来、2008年でついに30周年を迎える。この間、動作モードや命令セットなどの拡張は行われたものの、今でも8086用コードとの基本的な互換性を維持している。「x86互換」というのは、このアーキテクチャレベルでの互換性を指す。

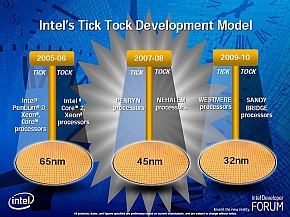

一方、マイクロアーキテクチャは、アーキテクチャレベルの互換性をどうやって実現するかという手法であり、これについてインテルは、2年ごとに更新するTick-Tock(チックタック)戦略を唱えている。製造プロセスを更新する「Tick」とマイクロアーキテクチャを更新する「Tock」を毎年交互に繰り返すことで、それぞれを2年単位で更新していこうという戦略だ。

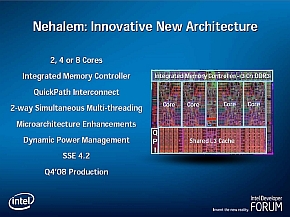

Nehalemの主な特徴。2個、4個、8個を変化できるコアの数、統合されたメモリコントローラ、QuickPathインターコネクトはUncore部に依存する特徴で、2way SMT、マイクロアーキテクチャの強化、ダイナミックパワーマネージメント、SSE 4.2のインプリメントはCore部の特徴ということになる

Nehalemの主な特徴。2個、4個、8個を変化できるコアの数、統合されたメモリコントローラ、QuickPathインターコネクトはUncore部に依存する特徴で、2way SMT、マイクロアーキテクチャの強化、ダイナミックパワーマネージメント、SSE 4.2のインプリメントはCore部の特徴ということになる「事業部の綱引き」がマイクロアーキテクチャに影響する

以前からインテルは、製造プロセスの更新とマイクロアーキテクチャの更新を同時に行うことは避けてきた。ただ、2年ごとに更新される製造プロセスに対し、マイクロアーキテクチャの更新は定期的ではなかった。PentiumのP5マイクロアーキテクチャは約4年、Pentium ProのP6マイクロアーキテクチャは約6年、Pentium 4のNetBurstもやはり約6年と、それぞれ長期にわたって新製品が投入されていた。これを2年ごとに改めるというのは、更新サイクルの大幅な短縮に思える。だが、そもそも「マイクロアーキテクチャを更新する」というのはどういうことなのだろうか。

過去においてマイクロアーキテクチャの更新といえば、もっぱら命令セットのインプリメンテーションにかかわる部分やパイプラインを中心としたCPUのコア部分の更新を意味した。というより、従来のCPUにおいて、コア以外の部分は「必要だけれど補助的なもの」という位置づけに過ぎなかった。

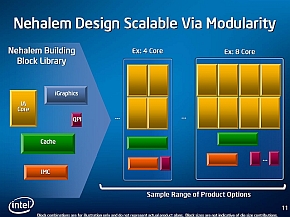

Nehalemの開発においてインテルは、CPUをモジュール化し、そのコア部(Core)とそれ以外の部分(Uncore)を明確に切り分ける方針を打ち出した。CoreとUncoreの2つを合わせてマイクロアーキテクチャ、という考え方で、これまでよりもUncoreの重要性がアピールされている。その理由は、Nehalemの大きな目標の1つが、メモリコントローラの内蔵と、それにともなう外部インタフェースの変更(FSBからの決別)にあったからだろう。

Coreの設計については、コアマイクロアーキテクチャの開発に功績のあったモビリティ事業部の意向が大きなウエイトを占めるのに対し、UncoreについてはNehalemの開発を主導するデジタルエンタープライズ事業部が大きな裁量権を維持しているから、ともとれなくはない。実際、上海で行われたIDF 2008で次のTockフェーズ(マイクロアーキテクチャの更新)のCPUとなる「Sandy Bridge」に搭載されるAVXのセッションを担当したのは、モビリティ事業部のアーキテクトとソフトウェア事業部のコンパイラアーキテクトであった。

余談になるが、このセッションのタイトルは「Upcoming Intel 64 Instruction Set Architecture Extensions - Intel Advanced Vector Extensions(Intel AVX)」といい、ストレートに解釈すると256ビットのSIMD命令セットとなるAVXが利用できるのはIntel 64環境(64ビットモード)のみ、ということになる。

CoreとUncoreで性格を変えるNehalem

Nehalem世代におけるCPUの特徴は、Core/Uncoreモデルによるモジュール化と、すべてのセグメントで共通のCoreを利用する一方で、セグメントごとの区別はUncore部で行う、ということの2点だ。つまりノートPCからデスクトップPC、ワークステーション、サーバで同じコアを用い、それぞれのセグメントで要求が異なる部分はUncoreで吸収するという方針である。

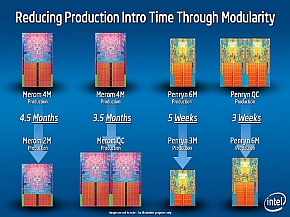

CPUの構成要素をモジュール化するというアイデアは、Nehalemが最初というわけではない。インテルは現行のPenryn(開発コード名)をモジュールデザインの第一世代としており、それにより、派生型の設計から生産に要する時間が大幅に短縮されたとしている。Nehalemのモジュール化はさらに進化したもので、CoreとUncoreの組合せの自由度が格段に高い。要求される性能、消費電力、機能性などに応じて、かなり自由にモジュールを組み合わせることができる。

モジュール化を進めるということは、モジュール間のインタフェースを定義するということであり、各モジュールはその仕様を守らねばならない。そこに若干だがオーバーヘッドが生じることになる。が、そのデメリットより構成の自由度のメリットをインテルは優先した、ということなのだろう。インテルのTick-Tockモデルにおいて、各世代のCPUはトップモデルとしての寿命が1年しかない。派生型の投入に時間がかかっては、商機を逃してしまう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- もう全部、裏配線でいいんじゃない? 「ASUS BTF DESIGN」が示す自作PCの新しい形 (2024年04月19日)

- ノートPCに外付けキーボードを“載せて”使える「タイプスティックス/打ち箸」に新色 (2024年04月18日)

- 話題になったトラックボール「IST」も登場! エレコムのPC周辺機器が最大21%お得に買える (2024年04月19日)

- さらなる高速化を実現! PCI Express 5.0接続SSDの新モデル「Crucial T705」を試して分かったこと (2024年04月18日)

- Core Ultra搭載の「Let's note FV5」を徹底検証 プレミアムモバイルの実力は? (2024年04月19日)

- MSI、第12世代Core i3/i5を採用したミニデスクトップPC「Cubi 5」 (2024年04月19日)

- ついに8K対応した「Insta360 X4」の画質をX3と1インチ360度版で比較 今買うべき全天球カメラだと確信した (2024年04月16日)

- あなたのPCのWindows 10/11の「ライセンス」はどうなっている? 調べる方法をチェック! (2023年10月20日)

- バッファロー製Wi-Fiルーターに脆弱性 対象機種は今すぐファームウェア更新を (2024年04月17日)

- ASUS×NoctuaのGeFroce RTX 4080 SUPER搭載カードがデビュー! (2024年04月20日)